Il territorio di Genova e il suo uso per la città hanno ormai una storia antica, che l’Ufficio SIT del Comune di Genova ha iniziato a prendere in considerazione per la ricostruzione della Genova del passato, così da comprendere e tutelare al meglio quella del presente.

Avendo l’Ufficio SIT iniziato a sviluppare una serie di funzionalità per la cartografia che sfruttano anche la renderizzazione, cioè restituiscono una grafica tridimensionale adatta a comprendere al meglio le caratteristiche del territorio e della città, si è scelto di occuparsi anche della cartografia antica, incrociando le informazioni fra le diverse fonti che ad oggi sono state recuperate.

Perché infatti limitarsi al presente, quando gli strumenti odierni ci permettono di rendere consultabile altrettanto funzionalmente anche il passato e il futuro?

Il Progetto MIAGE (Monitoraggio geo-Idrologico Antica GEnova), progetto il cui nome è un acronimo che ricostruisce la parola “miage”, cioè in genovese “mura”, è stato realizzato insieme al Dipartimento di Scienze della Terra dell’Ambiente della Vita (DISTAV) dell’Università degli Studi di Genova ed è stato finanziato nella fase iniziale dalla Fondazione Carige.

Il progetto abbraccia anche tematiche di tipo geologico, lavorando sulla consapevolezza del rischio.

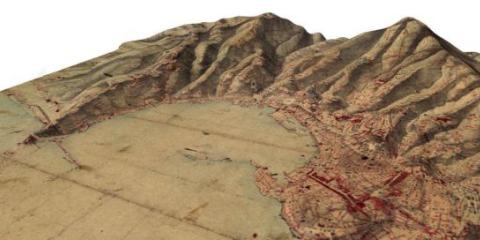

Il lavoro è iniziato dalle copie fotografiche delle mappe custodite nell’Archivio dell’Istituto Storico e di Cultura dell'Arma del Genio (ISCAG) di Roma, che il Comune conserva ed aveva acquisito in passato. Si tratta di acetati conservati al Matitone che riproducono la “Carta generale di difesa di Genova” disegnata dall'ingegnere Ignazio Porro negli anni ‘30 dell’Ottocento, un topografo del Regno di Sardegna precursore degli studi che portarono alla creazione dell'Istituto Geografico Militare, e ideatore e innovatore in Italia delle isoipse, cioè le curve di livello che che servono in una carta geografica a idealizzare e dare forma materiale alle quote, permettono di avere una rappresentazione topografica quantitativa e di poter compiere calcoli cartografici.

Consulta la mappa esternamente: https://mappe.comune.genova.it/MapStore2/#/context/MIAGE

La carta di Ignazio Porro è costituita da 77 disegni alla scala 1:2000 e poi 60 riduzioni a scala 1:5000 che sono stati digitalizzati e georiferiti.

Questo permette di fare già un primo confronto fra il prima e il dopo.

La scelta di ricostruire la Genova ottocentesca è dovuta al fatto che non sono state rintracciate carte precendenti che siano altrettanto attendibili e rigorose scientificamente. Inoltre le prime decadi dell'Ottocento fotografano una Genova immediatamente precedente alle grandi trasformazioni industriali.

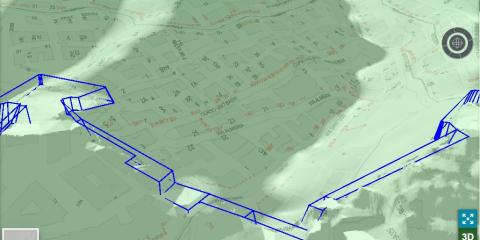

La prima fase del Progetto MIAGE è stata la digitalizzazione delle curve di livello, cui è stato attribuito il valore altimetrico indicato nella stessa carta.

Una volta ribattute le linee quotate, è possibile elaborare con calcoli matematici i dati cartografici e quindi ottenere una ricostruzione della morfologia superficiale del territorio ottocentesco, definito Modello Digitale del Terreno antico (DTM).

Facciamo alcuni esempi significativi per la storia del suolo genovese.

Il promontorio di San Benigno aveva in passato una forma molto simile, in dimensioni minori, al promontorio di Portofino, cioè si protendeva verso il mare arrivando fino alla Lanterna.

La sua demolizione è iniziata in epoca medievale, ma è diventata sistematica e drastica dalla prima metà dell’Ottocento, fino alla distruzione pressoché totale negli anni ‘30 del Novecento, quando è stata realizzata l’elicoidale per collegare la città a quella che allora era la camionale, cioè una delle prime autostrade d’Italia.

Nella “Carta generale di difesa di Genova” in corrispondenza delle porzioni di territorio che erano già urbanizzate al tempo dei rilievi mancano le curve di livello, quindi per completare lo studio sono state recuperate alcune carte dell’Archivio Storico del Comune di Genova alla scala 1:500 e alla scala 1:200, che, pur non riportando le isoipse, contengono un cospicuo numero di quote altimetriche, raccolte dai rilevatori del tempo per fornire informazioni utili ai lavori di demolizione in atto in città.

In queste carte sono presenti molte quote utili ai lavori di abbattimento del colle di Morcento, cioè il poggio che si trovava approssimativamente nell’attuale piazza Raffaele De Ferrari. In passato la piazza, intitolata a San Domenico, era un piccolo triangolo in prossimità dell’attuale Teatro Carlo Felice, a sua volta costruito (1825) laddove era stato abbattuto il convento di San Domenico. La piazza nel tempo si è allargata, fino a raggiungere le attuali dimensioni.

Come testimonianza dell’esistenza del colle di Morcento ci rimane un toponimo, appunto via del Morcento, che è una via interna, nascosta dietro al Palazzo della Borsa.

Il progetto ha visto la ricostruzione anche dell’area del quartiere di Portoria e quindi del borgo dei Lanaioli con vico dritto di Ponticello.

Tutte queste informazioni sono confluite all’interno dell'unico modello digitale di elevazione (DTM) del terreno antico.

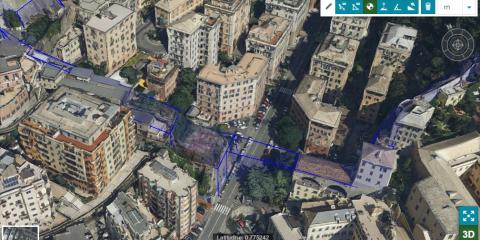

Il Progetto MIAGE non è costituito soltanto da questo studio, ma anche da un lavoro di ricostruzione delle mura civiche.

Grazie alla ricostruzione 3D ottenuta da un recento volo aerofotogrammetrico compiuto su tutta la città, è stato possibile ottenere le quote delle mura del Cinquecento e del Seicento, ricostruendo digitalmente le parti che sono andate perse.

In particolare sono state ricostruite le due cinte murarie, così come era la situazione nell’Ottocento. Ad esempio l’Architetto di Città Carlo Barabino aveva realizzato la spianata dell'Acquasola inglobando e quindi nascondendo il bastione originario del XVI secolo all'interno dell'opera muraria che, esternamente, si presentava come un muraglione falsamente cinquecentesco.

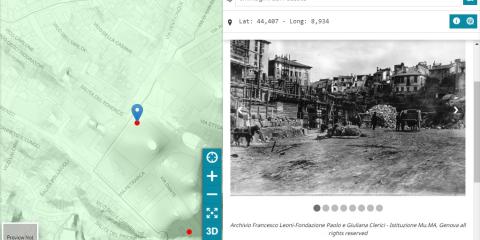

Sono state inserite nel Geoportale del Comune anche alcune fotografie storiche del Centro di Documentazione per la Storia, l’Arte e l’Immagine di Genova (DocSAI) e dell’Archivio Leoni, di proprietà della Fondazione Clerici e in comodato d’uso al Mu.MA Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni.

Lo strumento è stato messo in funzione come una visualizzazione multimediale semplice, che permette, interrogando la mappa, di visualizzare immagini storiche sia ottocentesche che più recenti, con una attenzione particolare a quel materiale che racconta per immagini eventi geo-idrologici di rilievo.

Ad esempio sono state inserite immagini che riguardano i fenomeni alluvionali del 1970 e del 1992 (Arch. Leoni) e immagini fotografiche relative a frane (DocSAI, Arch. Leoni) che si sono verificate nel territorio genovese a seguito di precipitazioni intense.

Talvolta l'innesco franoso potrebbe essere ricondotto ad antichi lavori di sbancamento evolutisi in cedimenti strutturali, come in alcuni casi risalenti a cantieri fra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento.

Una serie di immagini (Arch. Leoni) testimonia il caso della frana di via Digione del 21 marzo 1968, che ha provocato 19 vittime ed è sostanzialmente il risultato di uno sbancamento non organizzato del fianco della montagna una trentina di anni prima. Gli edifici costruiti a ridosso dello sbancamento sono stati poi travolti da quello che era di fatto il fronte di una cava.

Prossimamente saranno inseriti i volumi degli edifici storici arrivati fino ad oggi inalterati, o comunque considerabili tali, ricavandoli dalla cartografia attuale del Comune di Genova. Quindi saranno inseriti gli edifici non più esistenti, stimandone gli ingombri volumetrici dalle foto storiche.

Attraverso l'osservazione della Genova ottocentesca è possibile verificare il tracciato dei rivi che all'epoca erano a cielo aperto ed oggi sono tombinati. Talvolta i loro percorsi sono incerti. Questo studio pone le base per un'indagine approfondita utile al recupero delle informazioni e serve quindi a consolidare la consapevolezza del rischio idrogeologico. Un rivo infatti potrebbe aver cambiato percorso oppure il percorso potrebbe essere completamente sconosciuto.

Dobbiamo percepire che sotto i nostri piedi ci sono a tutti gli effetti delle vie d’acqua e quando camminiamo in una zona ribassata, dobbiamo sapere che, se ci sono attorno delle aree collinari, mi devo aspettare che ci sia un rivo che scorre sotto ai miei piedi, forse tombinato in epoche storicamente lontane.

Consulta la mappa: https://mappe.comune.genova.it/MapStore2/#/context/MIAGE

Carta storica da documenti originali archiviati presso le conservatorie storiche dell'Istituto Geografico Militare - Autorizzazione n° 7163 del 12/05/2023 (www.igmi.org)